Quelle place pour la culture dans les élections municipales ?

Cette année encore, tout semblait parti pour que rien ne se passe. Les débats entre candidats politiques et apolitiques municipaux semblaient encore une fois éviter toute référence à la culture, dans une sorte de continuité avec les élections précédentes, y compris les dernières élections présidentielles.

Emmanuel Négrier, Université de Montpellier

À l’époque, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) avait dénoncé un consensus « mou » sur la culture, objet de peu de critiques, mais sujet de peu de projets innovants. Pour comprendre pourquoi nous sommes peut-être en train de changer de situation, il faut interroger le moment particulier auquel nous sommes confrontés. Passons donc en revue les raisons de ne pas parler culture pendant une campagne, puis celles de l’évoquer dans la campagne 2020.

La grande absente

Si la plupart des acteurs politiques n’ont pas grand chose à dire en campagne sur la culture, c’est pour trois raisons. La première, c’est que c’est un domaine peu clivant pour la population, par opposition aux embouteillages, à l’urbanisme ou à la désertification commerciale des centres-villes. S’il est peu clivant, c’est qu’il se rapporte à une vision positive de la politique, qui est souvent mise au crédit de l’élu sortant. On est très loin des années 1970-1980 où la nouvelle classe moyenne urbaine exprimait sa frustration en revendiquant une politique culturelle qui, alors, n’existait pas vraiment. En dehors de rares exemples, les oppositions n’ont pas vraiment intérêt à cristalliser le débat sur ce qui est identifié positivement à la vie en ville.

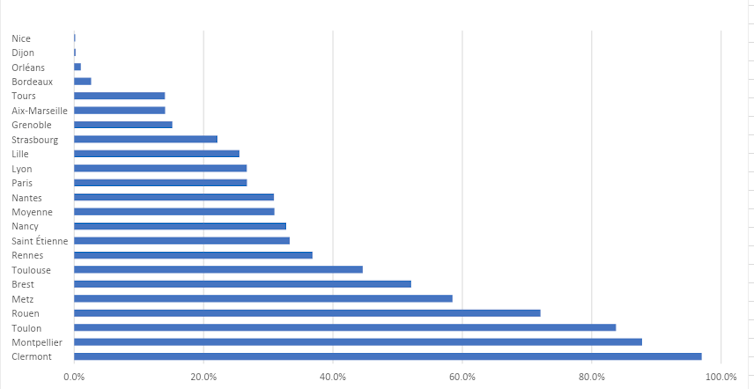

La deuxième raison, c’est que les marges de manœuvre pour projeter d’autres actions culturelles sont extrêmement difficiles à envisager. Certes, il y a la possibilité de transférer la charge de la gestion de la culture de l’échelle municipale vers l’intercommunalité. Sur le schéma suivant, on voit que la ville centre des métropoles continue, sauf dans quelques cas, d’exercer l’essentiel des responsabilités dans ce domaine.

Élaboration de l’auteur sur données DEPS/Ministère de la Culture, Author provided

Les métropoles culturelles sont aussi vaillantes en paroles qu’elles sont timides dans les actes. L’une des raisons à cela c’est que le succès indéniable des équipements et événements culturels des villes va de pair avec un déficit croissant des organismes. C’est là une très vieille loi économique, dite de Baumol : contrairement à la théorie des économies d’échelle (plus c’est gros, moins ça coûte relativement), dans le spectacle vivant, plus l’activité croît, plus elle coûte cher, même quand, « victime de son succès », un même concert est répété deux fois. Or dans la plupart des collectivités, aujourd’hui, l’heure est davantage à l’épargne qu’à l’investissement dans des secteurs qui, plus que d’autres, dépendent des subventions publiques.

La troisième raison, c’est enfin l’impression partagée par beaucoup d’élus (sauf sans doute ceux à la Culture) d’un certain achèvement de la promesse des politiques culturelles publiques : remplir le catalogue des équipements et labels dont la liste est grosso modo proposée par le ministère de la Culture depuis les années 1970. Déjà, dans les années 1990, Bernard Latarjet établissait le constat d’un maillage territorial culturel français effectif, sinon achevé. Ainsi, la culture ne serait plus l’objet de débat puisque finalement, le combat mené pour elle lui aurait enfin garanti une place légitime. Il conviendrait de passer à autre chose.

Sortir du consensus mou

Pourtant, deux facteurs de remise en question de ce « consensus mou » surgissent au cours du mandat qui s’achève. Du côté des politiques publiques, les années récentes ont porté un vrai discours de revitalisation des politiques culturelles, à l’appui notamment des récentes lois (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine), en reconnaissant par exemple la notion de droits culturels.

Le catalogue des politiques culturelles s’est enrichi de nouveaux objets et totems. Ils sont souvent fondés sur une volonté de décloisonnement entre culture, territoire, éducation, environnement… et plus seulement entre culture, économie et social. C’est particulièrement vrai des projets culturels de territoire en milieu rural ou périurbain, qui n’ont en général pas les moyens d’une spécialisation professionnelle, et où la finalité d’action culturelle se marie – souvent heureusement – avec des objectifs de développement économique ou d’attractivité résidentielle. C’est aussi vrai dans le cas des actions conjuguées entre politiques de santé et intervention artistique, qu’étudient plus précisément Chloé Langeard Françoise Liot et Sarah Montero.

Cette désectorisation peut être interprétée comme le signe d’un affaiblissement de la culture (sa valeur en soi) dans le spectre des politiques publiques. Mais elle peut aussi contenir des promesses de renouvellement autour des nouveaux usages et valeurs de l’art dans la société.

Du côté du spectre politique, la nouveauté de ces élections tient notamment à l’hypothèse de victoire de candidats d’extrême droit, habilement coulés dans le moule patelin du local-populisme. La seconde est l’émergence de listes citoyennes qui revendiquent un bouleversement municipaliste de l’agenda local. La première de ces deux forces est à peu près inaudible à ce sujet aujourd’hui. Les listes frontistes, avec leur tactique d’euphémisation, n’évoquent que le fleurissement des artères et le soin apporté au patrimoine pour nourrir leur différence culturelle, devenue relative dans l’invocation du programme (dans l’action, c’est tout à fait autre chose).

À l’autre bout du spectre, on commence pourtant à voir poindre des critiques nouvelles de cette épopée des politiques culturelles municipales. Des remises en question ciblent les événements grandiloquents, dispendieux et concentrés dans le temps, comme ceux que propose la compagnie Royal de Luxe, à Nantes ou à Toulouse.

Dans les discours des Verts, dans les propos de listes municipalistes et participatives – comme « Nous Sommes » à Montpellier, par exemple – on voit poindre une critique d’un rayonnement métropolitain élitiste, qui se serait opéré au détriment d’une culture de proximité, de service, d’accès social ou populaire :

« Nous voulons une ville qui favorise les pratiques artistiques et culturelles amateurs, le travail des artistes, les projets collectifs portés par les habitant·e·s et les associations […] Nous refusons une culture à deux vitesses et élitiste. Nous refusons le surfinancement d’une culture inaccessible et capitaliste. »

Un temps nouveau pour la culture

Que dire de ces critiques ? D’abord qu’elles sont paradoxales : n’importe quelle enquête sur la fréquentation des équipements dits « rayonnants » (Bibliothèques municipales à vocation régionales, opéras et orchestres nationaux, Centres dramatiques nationaux, etc.) montre à quel point domine le public environnant. Au discours du rayonnement – qui serait d’ailleurs logique compte tenu de la structure de financement, multi-niveau, de ces structures – s’oppose une assez grande localisation des audiences. C’est un phénomène général. Par exemple, les grands festivals (plus de quatre jours, plus de 70 000 spectateurs, plus de 50 concerts) qui, par excellence, évoquent leur rayonnement, montrent depuis longtemps un hiatus entre l’affiche, internationalisée, et des publics régionalisés. Les artistes régionaux ne comptent que pour moins d’un tiers des affiches, tandis que le public régional et local pèse pour près des deux tiers des audiences.

Mais surtout, en dépit de leur imprécision, ces critiques sont le signe d’un temps nouveau pour la culture. Si les politiques culturelles n’ont pas terminé leur chemin, elles ont cependant achevé une phase de leur existence marquée par une approche « néo-keynésienne » de l’offre : on a disposé des équipements sur des territoires où la demande n’était pas constituée : ce décalage, fruit d’un investissement productif, a été progressivement résorbé par une demande qui a répondu à l’appel de l’offre. C’est ainsi que se sont formés, par exemple, un public du cirque à Toulouse, un public lyrique à Lyon, un public de la danse à Montpellier, et plus généralement l’essor de scènes culturelles et artistiques propres à une ville, un métropole, comme le montrent Charles Ambrosino et Dominique Sagot-Duvauroux.

Cette phase a eu de multiples effets, dont ceux d’engendrer des milieux professionnels de la culture dans les villes, départements et régions. Mais aujourd’hui, la demande tend à s’émanciper des douces injonctions de l’offre. Où sont les émergences artistiques aujourd’hui ? Notamment dans des coopératives, fab lab, tiers-lieux culturels dont les vocations sont à la fois artistiques, économiques, civiques et politiques.

Les causes défendues sont à la fois sociales, urbanistiques, environnementales et culturelles. Quelle est leur place dans l’ordre des politiques culturelles publiques ? Marginale, souvent négociée au carrefour des enveloppes culturelles et économiques, sociales ou de quartiers. Entre cette émergence culturelle et les grandes institutions de l’excellence artistique et labellisée, l’inégalité est criante et les échanges faibles. C’est précisément ici qu’un débat renouvelé sur les politiques culturelles municipales aura lieu. Doit-on maintenir un traitement inégal et séparé de l’excellence et de l’émergence ? Quelles passerelles inventer entre les deux ? Comment relier l’aspiration à une plus grande proximité de l’action culturelle et l’altérité positive sans laquelle une politique culturelle rancit ?

Cette – encore timide – émancipation de la demande à l’égard des prescriptions de l’offre est une bonne nouvelle. Dans un domaine aux contours aussi flous que la culture, l’action publique ne peut se satisfaire d’un périmètre ou d’un paradigme stable et unique. Elle doit en permanence réinventer ses frontières et les multiples sens que lui donnent, en démocratie, des citoyens en égale dignité.![]()

Emmanuel Négrier, Directeur de recherche CNRS en science politique au CEPEL, Université de Montpellier, Université de Montpellier

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.