Les tiques et leurs bactéries : association de malfaiteurs

Les tiques ont mauvaise presse, et cette réputation est bien souvent justifiée. Ces animaux comptent parmi les principaux vecteurs de microorganismes pathogènes pour les humains, mais aussi pour de nombreux autres vertébrés terrestres.

Olivier Duron, Université de Montpellier

La liste des maladies associées aux morsures de tiques et aux pathogènes inoculés semble pléthorique et, à vrai dire, peu ragoûtante : maladie de Lyme, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, fièvres boutonneuses, fièvres récurrentes, encéphalites à tiques et bien d’autres encore. (Pour en savoir plus : Tiques, puces : la maladie de Lyme, une vraie bombe à retardement)

Pourtant les tiques n’hébergent pas que des pathogènes, la majeure partie de leurs microorganismes sont en fait bien inoffensifs. Nos travaux, pilotés par le CNRS en association avec le CIRAD, ont récemment établi que certaines bactéries sont même nécessaires à la survie des tiques. Privées de ces bactéries symbiotiques, les tiques souffrent d’un arrêt précoce de développement les conduisant à un lent dépérissement. Cette symbiose, si importante pour les tiques, trouve ces origines dans leur régime alimentaire si particulier.

De l’hématophagie stricte à la symbiose nutritionnelle

Plus de 900 espèces de tique sont aujourd’hui connues ! Certaines espèces sont présentes dans nos bocages, certaines dans les forêts tropicales et d’autres jusque dans les terres antarctiques. Toutes ont cependant en commun d’être hématophages : elles se nourrissent de sang, tout comme les moustiques ou les puces.

Florian Binetruy, Author provided

Contrairement à ces derniers, les tiques se nourrissent exclusivement de sang, et ce dès le début de leur vie. Ce sont des hématophages stricts. Ce régime alimentaire ultraspécialisé n’est pas sans conséquence car si le sang est une nourriture riche en protéines, il reste relativement pauvre en certains nutriments comme les vitamines B. À terme, la tique devrait donc souffrir de carence nutritionnelle et dépérir. Pourtant, ce n’est pas le cas et il restait alors à découvrir pourquoi.

Si les animaux n’ont en général pas la capacité de synthétiser des vitamines B, beaucoup de bactéries y parviennent en revanche très bien. Mais pouvaient-elles le faire pour les tiques ? Nos premières études sur les tiques ont rapidement montré qu’elles abritaient, certes des agents pathogènes, mais beaucoup plus communément des bactéries symbiotiques.

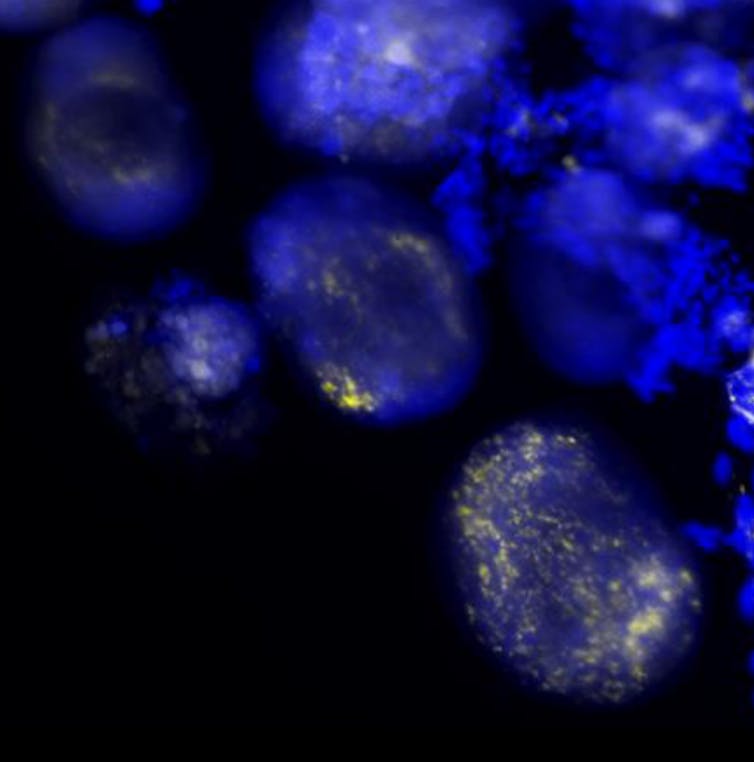

Ces dernières ont été retrouvées chez presque toutes les tiques examinées. Le fait le plus curieux vient de la localisation de ces bactéries symbiotiques dans leur corps. Contrairement à toute attente, ces bactéries symbiotiques ne font pas partie du microbiote intestinal. Leur mode de vie est bien plus spécialisé. Ce sont des bactéries intracellulaires obligatoires, incapables de vivre dans un environnement autre qu’une cellule de tique. Le mode de transmission de ces bactéries symbiotiques est tout aussi curieux et permet aux tiques d’être infectées avant même leur sortie de l’œuf.

Suivant un mode de transmission dit transovarien, les mères tiques transmettent ces bactéries symbiotiques via leurs propres ovaires à leur future progéniture. Ce processus aboutit à une transmission parfaite où tous les œufs de tiques sont porteurs de bactéries symbiotiques. L’association symbiotique se maintient ainsi de façon stable d’une génération de tique à l’autre. Sans interruption de cette chaîne de transmission, l’association peut se maintenir longtemps. Le plus vieil exemple connu est vieux de plus 14 millions d’années, continue toujours aujourd’hui et concerne des tiques trouvées communément dans les oreilles des chiens. Pour comparaison, il y a 14 millions d’années, la lignée humaine n’existait pas encore…

Fourniture de vitamines B par les bactéries

Ce sont ces bactéries symbiotiques qui justement permettent aux tiques d’être des hématophages strictes. Le séquençage de leurs génomes a révélé la présence de gènes permettant la biosynthèse, c’est-à-dire la formation et la production, de plusieurs types de vitamines B comme la biotine, l’acide folique et la riboflavine. Ces voies de biosynthèse se retrouvent intactes et fonctionnelles chez les toutes les bactéries symbiotiques de tiques examinées à ce jour.

Marie Buysse, Author provided

Ces apports en vitamines B sont vitaux pour les tiques, et chacun pourrait y trouver une façon originale de tuer une tique : il suffit de la priver de ces bactéries symbiotiques. Ainsi l’ajout d’un simple antibiotique comme la rifampicine dans le sang dont se nourrissent les tiques va rapidement entraîner l’éradication des bactéries symbiotiques et, à moyen terme, une carence en vitamines B. Les tiques cessent alors de se développer, ne parviennent plus à muer et présentent des anomalies physiques. Ces symptômes sont ceux d’une carence nutritive aiguë.

Aucun de ces symptômes n’apparaît si les tiques privées de bactéries symbiotiques reçoivent une complémentation artificielle de vitamines B. En devenant hématophages strictes, les tiques sont donc ainsi devenues dépendantes aux vitamines B et aux bactéries capables de leur en synthétiser. Loin d’être anodin, ce processus a permis la diversification des tiques et leur dissémination dans la plupart des écosystèmes terrestres. Sans cette association symbiotique, aucune des tiques que nous connaissons aujourd’hui n’existerait. Et il en serait sans doute de même pour les maladies qui leur sont associées.

L’origine de la symbiose révélée par les génomes

L’histoire ne s’arrête pourtant pas là. L’examen du génome des bactéries symbiotiques permet également de mieux comprendre comment cette symbiose est apparue et de remonter le temps jusqu’à son origine. La plupart des bactéries symbiotiques de tiques appartiennent à des genres bactériens bien connus des médecins et des vétérinaires : ces genres, Francisella ou encore Coxiella, contiennent des espèces particulièrement virulentes pour l’homme et les autres vertébrés.

Ces bactéries pathogènes sont responsables de maladies infectieuses parfois mortelles comme la tularémie et la fièvre Q. Les bactéries symbiotiques de tique trouvent très précisément leurs origines dans ces genres bactériens, mais durant l’évolution, si certaines lignées de Francisella et de Coxiella ont évolué vers la symbiose avec les tiques, d’autres ont évolué vers la virulence envers les vertébrés, dont l’homme.

Aujourd’hui ces deux grands types de lignée, symbiotique versus pathogène, ont bien divergé, tout en conservant plusieurs points communs. Le premier point réside en leur capacité à coloniser et à se multiplier dans les cellules de leurs hôtes – tiques dans un cas, homme et autres vertébrés dans l’autre.

Le deuxième point est la nécessité pour elles de synthétiser des vitamines B, bien que la finalité de cette production diffère profondément. Pour les bactéries symbiotiques, cette synthèse de vitamines B est la clé de leurs interactions mutualistes avec les tiques. Pour les bactéries pathogènes, cette synthèse est absolument nécessaire à leur multiplication, et à terme à leur virulence, envers les cellules humaines ou d’autres vertébrés. Un même mécanisme – la synthèse de vitamines B – a donc permis des évolutions radicalement différentes entre les lignées symbiotiques et pathogènes.

Que nous permet de comprendre cette découverte ?

Cette relation symbiotique est illustratrice des interconnexions étroites qui peuvent se créer au sein du vivant. L’imbrication d’une tique et de ses symbiotes est telle qu’ils ne forment plus qu’une seule entité biologique où l’un ne peut plus vivre sans l’autre.

Ce processus est un puissant moteur évolutif à l’origine d’innovations écologiques : en permettant l’émergence du régime alimentaire ultraspécialisé qu’est l’hématophagie stricte, la symbiose a permis l’occupation de nouvelles niches écologiques par l’ancêtre des tiques.

![]() Cet ancêtre a ensuite pu se différencier en de multiples espèces telles que nous les connaissons aujourd’hui. À l’échelle des recherches que nous conduisons dans nos laboratoires, cette découverte nous montre aussi qu’étudier les tiques uniquement par le prisme de leurs agents pathogènes est réducteur. Elle nous invite ainsi à explorer de nouvelles pistes de recherche pour mieux comprendre comment se génère et se structure la diversité du monde vivant.

Cet ancêtre a ensuite pu se différencier en de multiples espèces telles que nous les connaissons aujourd’hui. À l’échelle des recherches que nous conduisons dans nos laboratoires, cette découverte nous montre aussi qu’étudier les tiques uniquement par le prisme de leurs agents pathogènes est réducteur. Elle nous invite ainsi à explorer de nouvelles pistes de recherche pour mieux comprendre comment se génère et se structure la diversité du monde vivant.

Olivier Duron, Chargé de recherche CNRS, Université de Montpellier

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.