L’axe Interfaces de l’Institut ExposUM

L’institut ExposUM vise à établir un institut de référence pour l’étude, la formation et l’interaction science-société, de l’exposome, c’est-à-dire, des déterminants socio-environnementaux de la santé humaine.

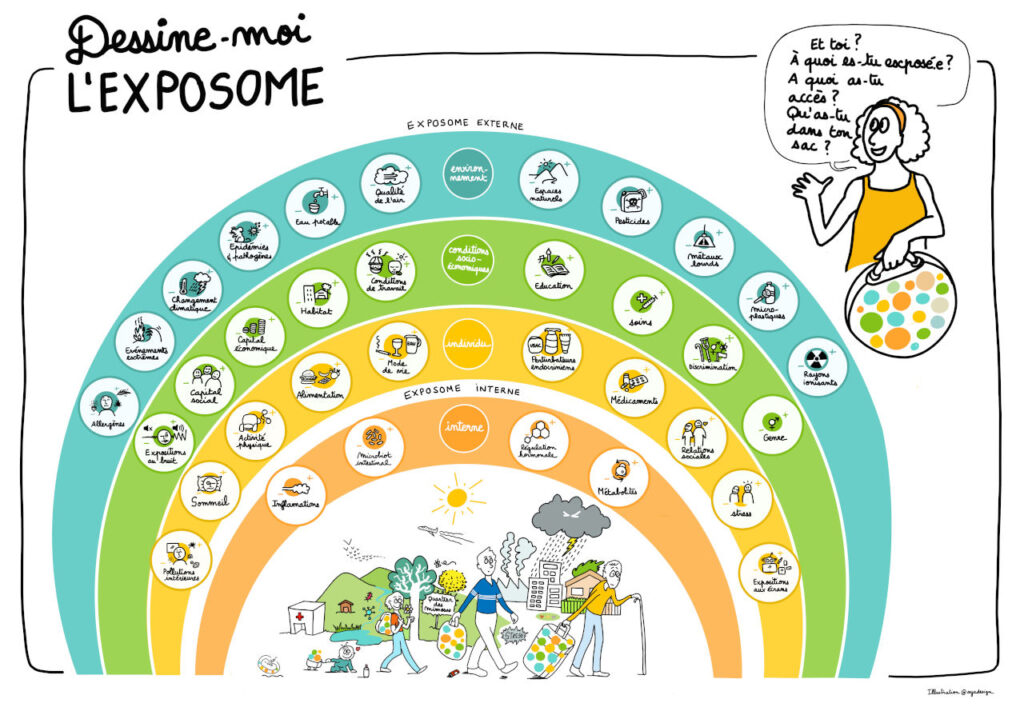

Qu’est-ce que l’exposome ?

L’exposome correspond à l’ensemble des expositions tout au long de la vie d’un inidivu aux facteurs environnementaux et sociaux qui influencent la santé d’un individu ainsi que l’apparition, l’évolution et la gravité des maladies infectieuses ou des maladies non transmissibles humaines. En ce sens, l’exposome est le pendant environnemental du génome.

Ainsi, des recherches sur l’exposome peuvent tout aussi bien s’intéresser aux pollutions environnementales, à la qualité de l’eau, de l’air ou du sol, aux maladies vectorielles, à l’accès aux soins, aux façons d’habiter un territoire, aux inégalités en santé, aux politiques publiques de santé etc…

Pour en savoir plus sur le concept d’exposome, vous pouvez écouter ce podcast de la méthode scientifique de France Culture: Podcast sur l’exposome

Présentation de l’Axe Interfaces et de l’équipe

L’axe Interfaces de l’Institut ExposUM a pour objectif de créer une dynamique de valorisation des résultats de la recherche à l’interface Sciences/Sociétés.

Ainsi, au niveau académique, l’axe Interfaces vise à renforcer une interdisciplinarité élargie autour de l’exposome, en favorisant des espaces de dialogues entre les sciences sociales (sociologie, anthropologie, géographie…), les sciences médicales et environnementales, les sciences de l’ingénieur etc..

De plus, l’axe Interfaces vise à renforcer les collaborations entre les chercheur.es du monde académique en Occitanie, la société civile (associations, OnG, groupements de producteur.rices, associations de patient.es, SCOOP) et les acteurs publics (ARS, élu.es de la métropole, acteur.rices de la région Occitanie, collectivité territoriale) autour d’actions transdisciplinaires, en repérant et accompagnant les convergences avec d’autres dynamiques santé/environnement impliquant acteurs académiques, publics, associatifs.

L’équipe de l’axe Interfaces inscrit ses actions dans des approches territoriales, en accompagnant de nouvelles collaborations entre acteurs publics et académiques, tout en impliquant la société civile, par exemple en créant de nouveaux espaces d’interaction Sciences/Décisions et en traduisant les demandes sociales de recherche.

L’équipe de l’axe Interfaces est basée dans les locaux de la Maison des Sciences de l’Homme SUD (MSH SUD, Unité d’appui et de recherche 2035 CNRS-UM-UPVM) et s’appuie sur ses dispositifs : services généraux et direction, pôle image, incubateur d’interdisciplinarité élargie (ICI-ELA), plateau sciences-société etc.

Les activités menées dans l’axe Interfaces se font en proximité avec les acteurs du Défi Clé Région Occitanie RIVOC, en particulier au niveau du projet V2MOC visant à mieux appréhender les risques infectieux vectorisés dans le cadre de la végétalisation des Métropoles de Montpellier et de Toulouse, en collaboration avec l’institut d’études avancées MAK’IT (Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions) de l’Université de Montpellier et avec l’équipe ImpresS (Impact of Research in the South) du CIRAD ainsi que d’autres équipes de recherche.

L’axe Interfaces collabore également avec le Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) de l’UM ciblant les acteurs de l’innovation et du secteur privé pour la valorisation économique des innovations.

L’équipe

L’axe Interfaces est supervisé par Aurélie Binot1, aussi membre du CODIR ExposUM.

Tiphaine Lefebvre, Assistante des projets du pilier interface Exposum a été recrutée par la DPS et est basée à la MSH SUD depuis septembre 2023.

Mariline Poupaud, Chargée d’appui scientifique, a été recrutée par la DPS et est basée à la MSH SUD depuis janvier 2024.

Enfin, pour appuyer l’équipe dans les missions d’accompagnement et d’animation de la cohorte des porteur.ses de projet lauréat ExposUM, Alexandre Guichardaz, consultant en ingénierie de la concertation collabore avec l’équipe à hauteur de 20% de son temps de travail.

Activités menées dans le cadre de l’axe interfaces

Les activités de l’axe interfaces peuvent se structurer en quatre principaux points :

- Accompagnement de la cohorte des porteur.ses de projets financés par l’Institut ExposUM

- Valorisation des initiatives interdisciplinaires ou transdisciplinaires issues projets portant sur l’exposome

- Animation d’un séminaire permanent pour stimuler les réflexions interdisciplinaires autour de l’exposome

- Accompagnement d’actions territoriales inter ou transdisciplinaires dans la région d’Occitanie

1. Accompagnement de la cohorte des porteur.ses de projets ExposUM

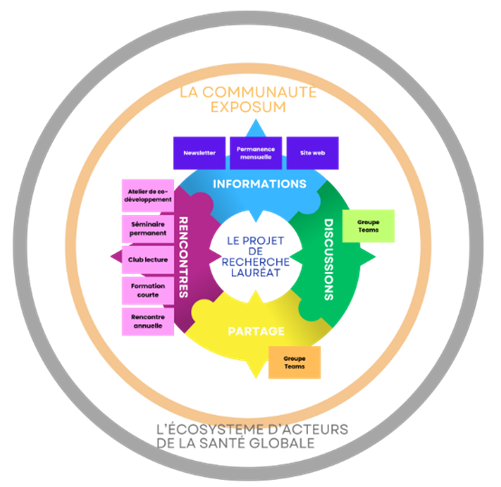

L’axe Interfaces accompagne les équipes de projets financés par ExposUM afin de favoriser, si cela est jugé pertinent par les porteur.ses de projet, les processus interdisciplinaires et transdisciplinaires au sein des projets, mais aussi pour favoriser une collaboration entre équipes projets. Cet accompagnement est proposé à toutes les équipes lauréates volontaires. En 2023, cela représente 14 équipes potentielles (7 projets de recherche, 5 nexus doctoraux, 2 fellowships), auxquelles viendront s’ajouter les équipes lauréates des années suivantes.

En savoir plus sur l’animation de la communauté…

Différents ateliers et rencontres sont proposés, sur différentes thématiques :

- Thématique 1 : Faire communauté

- Thématique 2 : Partager des méthodologies et approches de recherche Santé Globale/ One Health/ Santé-environnement

- Thématique 3 : Monter en compétence sur la pratique interdisciplinaire

- Thématique 4 : Travailler le lien science-décision-société au sein des projets

Différents formats d’animation sont proposés :

2. Soutien aux initiatives interdisciplinaires ou transdisciplinaires

Appel à Manifestation d’Intérêt

Pour favoriser des projets transdisciplinaires à impact territorial et la mise en réseau entre acteur∙rices de la recherche et de la société civile, l’institut ExposUM propose un nouveau dispositif de soutien destiné aux équipes de recherche de la communauté de l’I-Site et à leurs partenaires associatifs, pour mettre en valeur leurs recherches sur les thématiques liées à l’exposome, à la santé environnementale ou la santé globale autour d’enjeux territoriaux à l’interface Science-Société.

Les manifestations devront comprendre au moins une action de communication (conférence, événement, diffusion de film ou documentaire) pour une mise en valeur de l’initiative à l’interface Science-Société et un partage d’expérience transdisciplinaire à l’échelle de l’I-SITE.

Cet appel à manifestation d’intérêt « Interactions Sciences/Société » soutient des initiatives de recherche-action renforçant des collaborations entre les membres de l’I-SITE et la société civile (collectivités territoriales, associations et coopératives, collectifs citoyens, les services de l’État tels que l’ARS etc.). Ce soutien est destiné à appuyer et mettre en valeur des initiatives de recherche-actions transdisciplinaire en phase de conception (financement d’actions exploratoires pour permettre un futur projet de recherche-action), en cours (financement de stage, d’enquête, d’événement de diffusion) ou terminées (valorisation de l’initiative).

Les manifestations soutenues comprendront au moins une action de communication pour une mise en valeur de l’initiative transdisciplinaire et un partage d’expérience sur les leviers et les barrières de la transdisciplinarité à l’échelle de l’I-SITE.

Appel à incubation de projets territoriaux

Un appel à incubation de projets territoriaux s, visant à identifier et à soutenir des projets autour d’enjeux santé-environnement à fort impact territorial a été publié jusqu’en juin 2024. Il est désormais clos.

3. Séminaire permanent

L’objectif général du séminaire permanent est de favoriser l’émergence de nouvelles problématiques de recherche à l’interface entre santé et environnement, en donnant des outils pour penser l’interdisciplinarité et pour réfléchir aux liens entre recherche et société. Grâce à des séances proposées mensuellement faisant intervenir des chercheur.es de différents horizons, il s’agit de réunir une communauté de recherche autour de la notion d’exposome et des enjeux santé – environnement et d’amener des réflexions sur la conduite de l’interdisciplinarité et de la transdisciplinarité

Les interventions programmées dans le cadre de ce séminaire contribueront à alimenter les réflexions des participant.es suivant trois orientations principales :

- La notion d’Environnement : ces séances interrogeront en particulier l’opposition entre une conception « pathogéniste » d’un environnement réservoir de pathogènes et une conception « salutogéniste » où l’environnement est appréhendé par des fonctions socio-écologiques qui permettent de réguler leur émergence.

- Les limites de l’ambition d’intégration : ces séances questionneront les modalités envisagées d’une interdisciplinarité qui intègre les facteurs biologiques, sociaux et environnementaux et les façons de composer avec des cadres épistémologiques et méthodologiques différents

- Interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux : ces séances exploreront les impacts potentiels des recherches sur l’exposome auprès des acteurs de la société civile et les possibilités d’inclure leurs demandes et propositions dans une logique de traduction mutuelle entre acteurs non académiques et académiques.

Prochaines séances du séminaire permanent

- Théorie critique des expositions

Axe du séminaire : « Notion d’environnement »

10 octobre 2024 de 17h00 à 18h30

Intervenant : Gilles Moutot, Philosophe à la faculté de Médecine de l’UMontpellier

Si vous souhaitez être averti·e des prochaines séances du séminaire permanent, merci de le signaler par email à Mariline Poupaud ou Tiphaine Lefebvre pour être intégré.e dans notre liste diffusion.

Séances passées du séminaire permanent

Les précédentes séances ont été filmées et sont disponibles en ligne.

- L’exposome : enjeux épistémologiques de l’intégration en santé-environnement

Axe du séminaire : « Les limites de l’ambition d’intégration »

Intervenants : Élodie Giroux et Yohan Fayet

- Écologies incarnées : la connaissance sensible des habitant·es de leur exposition aux produits chimiques dans la vie urbaine et leurs stratégies pour la réduire

Axe du séminaire : « Notion d’environnement » 26 juin de 16h à 17h30

Intervenante : Anita Hardon, antrhopologue de la santé et biologiste, Université de Wageningen, Pays-Bas

- Les enjeux sanitaires et environnementaux face à l’ignorance et l’inaction publique

Axe du séminaire : : « Limite de l’ambition de l’intégration » et « Interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »

Intervenant : Emmanuel Henry, politiste et sociologue, professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL et chercheur à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO, CNRS, INRAE)

- Interactions entre les connaissances scientifiques et les prises de décisions politiques en santé-envrionnement : L’expérience d’un groupe de travail transdisciplinaire au Brésil – 22 novembre 2023, en collaboration avec Mak’it.

Axe du séminaire : « Interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »

L’intervenant, Jean Paul Metzger, écologue invité Mak’it, a présenté le centre BiotaSynthesis qu’il dirige. Ce centre implique le secteur académique et des membres du gouvernement autour d’enjeux santé-environnement transdisciplinaire à Sao Paulo au Brésil. Il a souligné l’importance des approches de synthèses en santé-environnement pour favoriser un dialogue entre sciences et politiques et permettre la coconstruction de politiques publiques de prévention.

- Reconnecter les connaissances scientifiques et citoyennes à propos de la santé environnementale : Le rôle des Instituts écocitoyens pour la connaissance des pollutions – 14 décembre 2023

Axe du séminaire : « interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »

Cette séance interroge le rôle des Instituts citoyens pour la connaissance des pollutions, tiers-lieu de la recherche, qui reposent sur trois piliers : la production de savoirs territorialisés, le traitement conjoint des atteintes environnementales et sanitaires et la participation. Cette séance a proposé des réflexions sur les moyens de mieux articuler savoirs scientifiques et citoyens, avec les pratiques règlementaires, pour une action publique en matière de santé environnementale plus efficace et précautionneuse.

Intervenant·es : Philippe Chamaret, chimiste et directeur de l’Institut écocitoyen de Fos, Viviane Thivent, élue de Narbonne et promotrice de l’Institut écocitoyen de l’Aude, Yann Philippe Tastevin, anthropologue au CNRS, porteur de l’Observatoire transdisciplinaire des changement environnementaux de Sébikotane Diamniadio (Sénégal), Sofia Bento, sociologue à l’Université de Lisbonne, responsable d’une recherche participative pour l’Observatoire Hommes Milieux d’Estarreja (Portugal) et Christelle Gramaglia, sociologue à l’UMR-G-EAU de l’INRAE de Montpellier, autrice d’un ouvrage sur les expériences et métrologies citoyennes de la contamination.

- L’interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et sciences du vivant et de l’environnement : freins et leviers au sein d’une communauté scientifique s’intéressant aux risques infectieux et vecteurs – 19 décembre 2023, en collaboration avec la Kim Rive et RIVOC – Axe du séminaire : « les limites de l’ambition d’intégration »

Lors de cette séance, l’intervenant a partagé ses analyses issues d’une enquête sociologique sur les freins et les leviers à l’interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et sciences du vivant et de l’environnement. Pour essayer d’expliquer le peu de collaborations interdisciplinaires effectives mises en place au sein de projets, malgré l’intérêt des acteurs des SVE comme des SHS, l’intervenant revient aux définitions sociologiques des « professions » en l’appliquant à la profession scientifique. Cette présentation ne donne pas de réponse clé en main pour mener des recherches interdisciplinaires, mais éclaire des freins qu’il sera opportun de discuter au sein de tout projets menés en collaboration.

Intervenant : Jérémy Rollin, chercheur en sociologie-politique à la faculté de médecine de l’Université de Montpellier.

- La Plateforme Portuaire de Surveillance Environnementale de Cotonou, Bénin : une initiative mutli-acteur·rices pour la gestion des invasions biologiques liés au trafic maritime international. Un exemple concret d’opérationnalisation de la recherche à l’interface science/société – 8 février 2024

Axe du séminaire : « interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »

Lors de cette séance, les intervenant.es ont partagé leurs expériences autour de la création de La Plateforme Portuaire de Surveillance Environnementale Dans le Port Autonome de Cotonou au Bénin, officiellement inaugurée à la fin de l’année 2021. Cette Plateforme constitue le premier laboratoire dédié à la surveillance et l’appui à la gestion des espèces envahissantes, notamment de rongeurs porteurs de vecteurs et agents pathogènes, à voir le jour au sein d’un port africain. Sa mise en oeuvre est le fruit de nombreuses interactions entre partenaires académiques et non-académiques et constitue un exemple emblématique de l’opérationnalisation possible de la recherche scientifique au service d’enjeux de société.

Intervenants : Gauthier DOBIGNY et Tasnime ADAMJY, UMR CBGP (IRD), chercheurs en écologie-évolution.

- Les polluants éternels : entre recherche et mise en place de politiques publiques de prévention

Axe du séminaire : « Interaction entre recherches, politiques et acteurs sociaux »

26 Mars de 15h à 16h30, en collaboration avec Mak’it

Intervenant : Patrick Allard, invité Mak’it, Professeur à l’Institut pour la société et la génétique de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), chercheur en génétique, épigénétique, biologie du développement et santé environnementale.

4. Actions territoriales et mise en réseaux

Politiques et acteurs publics

L’équipe Interfaces participe au groupe de travail « écologie de la santé », impulsé par la Métropole et la ville de Montpellier, ce groupe de travail réunit aussi de nombreux insituts de recherche, un centre hospitalier, et des opérateurs publics. L’équipe Interfaces s’implique particulièrement dans le groupe de travail n°3 sur le suivi-évaluation des impacts (par la méthodologie des chemins d’impacts) des nouvelles formes de gouvernance et de collaboration entre les scientifiques et secteur public sur des thématiques santé-environnement.

L’axe Interfaces est en relation avec les responsables du Plan régional Santé-Environnement 4 d’Occitanie (porté par l’Agence régionale de santé Occitanie-ARS et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement -DREAL) pour assurer une synergie de nos actions.

De manière ponctuelle, l’équipe Interfaces accompagne des équipes internationales qui travaille à l’interface sciences-décisions sur des thématiques Santé-environnement. Par exemple, grâce au soutient de l’équipe ImpresS du CIRAD, des chercheur·es et un fonctionnaire du Brésil, impliqué·es dans le centre Biotasynthesis ont pu élaborer un chemin d’impact “ex ante” de leur projet (consulter le rapport en ligne).

Au printemps, en collaboration avec le Centre des politiques de la terre, organisent la cinquième édition du dispositif pédagogique expérimental de Campus Anthropocène/Ecole de printemps “territoires en santés” qui se déroulera à Montpellier du 31 mars au 4 avril.

Chercheur·ses et représentant·es de la société civile (élu·es, agent·es techniques, étudiant·es, association, artistes) travailleront ensemble sur le territoire de Montpellier pour interroger les tenants et les aboutissants de l’habitabilité des territoires face aux enjeux d’expansion territoriale et de préservation des milieux dans le contexte de changement climatique et de pression sur les ressources du territoire (eau, air, sol). Dans le cadre de cette école, nous proposons de s’intéresser à la question : comment vivre en bonne santé en Anthropocène sur le territoire de Montpellier ? Et plus particulièrement de s’intéresser aux questions liées à l’eau et aux rivières (ressources en eau, qualités de l’eau), aux solutions basées sur la nature face au changement climatique et aux risques vectoriels associés (végétalisation contre îlots de chaleur urbain, moustiques tigres et maladies infectieuses…), et aux relations entre les humains et non humains (animaux sauvages et espèces exotiques envahissantes et risques sanitaires associés) dans un cadre One Health.

Au printemps, en collaboration avec le Centre des politiques de la terre, organisent la cinquième édition du dispositif pédagogique expérimental de Campus Anthropocène/Ecole de printemps “territoires en santés” qui se déroulera à Montpellier du 31 mars au 4 avril.

Chercheur·ses et représentant·es de la société civile (élu·es, agent·es techniques, étudiant·es, association, artistes) travailleront ensemble sur le territoire de Montpellier pour interroger les tenants et les aboutissants de l’habitabilité des territoires face aux enjeux d’expansion territoriale et de préservation des milieux dans le contexte de changement climatique et de pression sur les ressources du territoire (eau, air, sol). Dans le cadre de cette école, nous proposons de s’intéresser à la question : comment vivre en bonne santé en Anthropocène sur le territoire de Montpellier ? Et plus particulièrement de s’intéresser aux questions liées à l’eau et aux rivières (ressources en eau, qualités de l’eau), aux solutions basées sur la nature face au changement climatique et aux risques vectoriels associés (végétalisation contre îlots de chaleur urbain, moustiques tigres et maladies infectieuses…), et aux relations entre les humains et non humains (animaux sauvages et espèces exotiques envahissantes et risques sanitaires associés) dans un cadre One Health.

Soutien de deux initiatives territoriales pour l’année 2024

Projet de recherche-action Mobitiques autour de la prévention contre les maladies transmises par les tiques

ExposUM soutient le projet Mobitique. L’équipe Interfaces a préparé, accueilli et animé cinq ateliers de 3h réunissant des chercheur.es en écologie des tiques (Vectopôle Sud), des chercheures en sciences humaines et sociales (sciences de l’éducation, psychologie sociale), des personnes de l’ARS (lutte antivectorielle), des associations (CTIQUE, Graine Occitanie), et un représentant d’éleveurs (directeur du Groupement de Défense Sanitaire Occitanie). Ce projet pilote est construit en lien avec les ambitions du Plan-régional Santé-Environnement 4 de l’Occitanie.

Cette incubation a mené à un plan d’actions pour 2025, porté par l’association d’éducation environnementale Le Graine. Ce projet propose de construire et mettre en œuvre des actions éducatives visant à renforcer l’implication des citoyens sur les enjeux du risque « Tiques » de leur territoire de vie et, également, de tester une ou plusieurs questions de recherche scientifique dans le domaine de la sociologie. Il s’agit de susciter un engagement croissant des citoyens, tout en mesurant et évaluant scientifiquement l’impact de la sensibilisation des publics sur leurs changements de comportement par le biais d’un protocole de recherche dédié.

L’initiative autour des instituts citoyens pour la connaissance des pollutions : soutien à l’institut de l’Aude

L’institut écocitoyen pour l’observation des pollutions de l’Aude a reçu le soutien d’ExposUM en 2024. Cet institut a été inspiré par l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions de Fos sur mer, qui depuis les années 2010, réunit des universitaires et des riverains qui œuvrent de concert pour développer des recherches répondant aux questions sur les conséquences à long terme d’une industrialisation à marche forcée enclenchée à la fin des années 1960 et régulièrement relancée. Ces instituts promeuvent l’hybridation des savoirs, notamment en matière de santé environnementale, et constituent des expériences territoriales susceptibles de favoriser la mise en place de mesures de prévention en santé-environnement, dans le cadre d’une transformation des dynamiques territoriales.

Des formations en sciences sociales ont été proposées aux bénévoles de l’Aude. Les formations sont disponibles en ligne.

Un festival a été organisée en novembre 2024 afin de faire appréhender de manière ludique aux habitant-es de l’Aude les enjeux cruciaux de la santé environnementale sur le territoire. Ce festival a rassemblé experts, militants, scientifiques et artistes pour proposer une expérience riche et instructive.

Soutien de deux initiatives territoriales pour l’année 2025

Deux projets ont reçu le soutien d’ExposUM pour l’année 2025

Le projet Rivière « Risques Infectieux en VIlle: Ecologie de la santé appliquée aux inteRactions entrE ragondins et humains » étudie les interactions humains-ragondins sur le bassin du Lez et s’interressa aux risques sanitaires liés à la leptospirose, une zoonose transmise par ces rongeurs. Le projet développe une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire pour évaluer ces risques.

Le projet Vaxinter s’interroge sur la manière de coupler les disciplines pour répondre aux questions que soulève la vaccination à l’interface sciences/société. Ce projet impliquer deux chercheur.es en sciences humaines et sociales afin d’initier un dialogue entre sciences biomédicales et sciences humaines et sociale. Une étude sera menée en économie expérimentale afin d’explorer l’impact de la médiatisation et de la vaccination chez les soignants. Un travail sera réalisé en sciences de la communication afin de renforcer des liens entre science et citoyens.

Actions grand public

L’équipe Interfaces participe et organise des événements grand public. Pour l’année 2024, l’institut ExposUM sera présenté lors de la fête de la science le 12 octobre à la journée du zoo du Lunaret.

- Aurélie Binot, accueillie à la MSH SUD en tant que directrice adjointe, est responsable de l’animation de l’axe 2 « Interfaces Sciences Société » de l’Institut ExposUM et membre du CODIR ExposUM ; elle est désignée pour ces missions en sa qualité de chercheuse CIRAD reconnue dans ce domaine. Dans le cadre de cet axe 2, l’UM peut s’appuyer sur les dispositifs de recherche-action de la MSH SUD et sur les personnels qui y sont affectés, cette UAR pouvant alors se prévaloir de la mise en œuvre d’actions pour le compte de l’Institut ExposUM. ↩︎